研究生活に役立つ図書館の使い方

大阪大学大学院生の研究活動に役立つ、一歩進んだ図書館活用法をご案内します。

文献調査のすすめ

文献調査は研究の基本

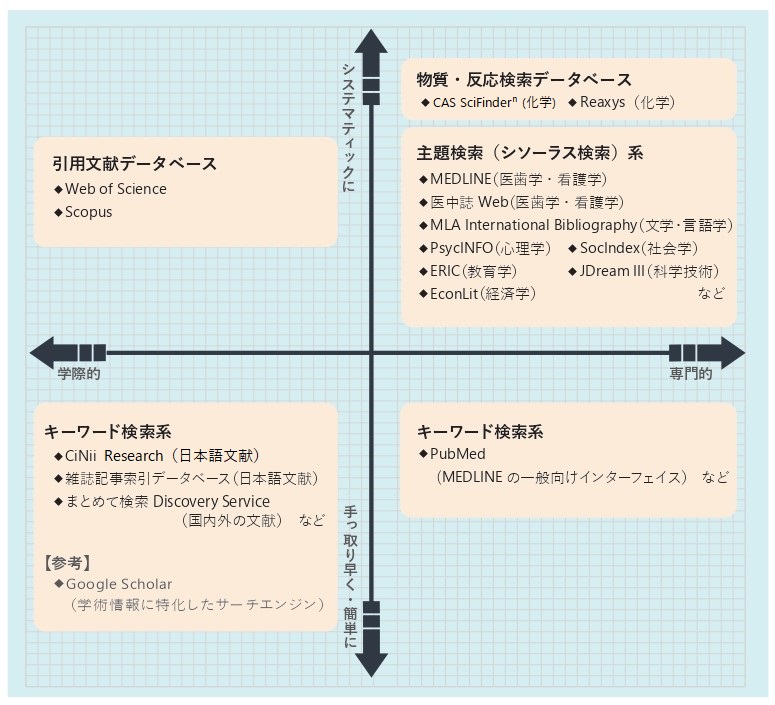

研究を進めるためには、自分が扱うテーマについて、すでにどのような研究が行われているかを把握する必要があります(「先行研究調査」といいます)。データベースを利用することで、文献調査を効率的に行いましょう。利用できる文献データベースの特徴を知っておくことも有効です。

大阪大学で利用できる主な文献データベース・検索システムとその特長

※データベースを利用する場合は、附属図書館Webサイトから。⇒大阪大学で利用可能なリソース

引用文献データベース

文献収集において、有用と判断した論文の引用・参考文献をたどることは大切な作業です(「芋づる式」と呼ばれます)。一方で、ある特定の論文が発表後にどのような研究へと発展・影響を与えていったか(どのような論文に引用されていったか)を確認することも、研究状況を把握するためには重要で、それを可能にするのが引用文献データベースです。さらに、代表的な引用文献データベースである「Web of Science」では、学術雑誌の「インパクトファクター」も確認できます。これは各雑誌の掲載論文の被引用回数をもとに算出される評価指標で、研究成果をどの雑誌に投稿するかを考える際の目安のひとつにもなります。

シソーラス検索

データベースを検索する際、キーワードの選択・指定は、得られる結果に大きな影響を与えます。加えて、一つの概念を表すことばにはいくつかの言い換えが存在することがしばしばです。こうした問題をカバーするのが「シソーラス検索」です。主に収録分野が特定されたデータベースにはこの機能が備わっており、似た概念をまとめた「統制語」によって網羅的に文献等を検索することができます。

[参考]一次資料データベース

文献データベースの他にも、研究のソースとなる一次資料を得られるデータベースがあります。例えば大阪大学では、新聞記事(朝日・読売・毎日・日経・New York Times など)、法令・判例、議会文書、ファクトデータ(統計や物質情報など)を検索・利用できるデータベースを使うことができます。

文献入手の流れ

- 手に入れたい資料の情報を確認する

文献データベースの検索結果や手元の参考文献リストなどから、手に入れたい文献の情報(掲載図書名・雑誌名、巻号、掲載ページなど)を明確にします。 - 資料がどこにあるのかを調べる

附属図書館Webサイト>「蔵書検索」

電子ジャーナル、電子ブック、冊子体の図書や雑誌を探すときには「蔵書検索」(OPAC)を使います。

論文名ではなく、その論文の掲載図書名・雑誌名で検索してください。 - 資料を手に入れる

- 学内で所蔵が見つかった場合

直接資料をご利用ください。他キャンパスの資料は、近くの図書館まで取り寄せることもできます。⇒大阪大学の4図書館と各図書室 - 学内で所蔵が見つからなかった場合

取り寄せの申し込みができます。所蔵している図書館への訪問利用もできます。⇒全国の大学図書館を活用 - 不明の場合

お近くの図書館のカウンターまでご相談ください。職員が一緒にお調べします。⇒レファレンス・サービス(参考調査)

- 学内で所蔵が見つかった場合

大阪大学で利用可能なリソース

附属図書館Webサイトから、リソースを利用しましょう。

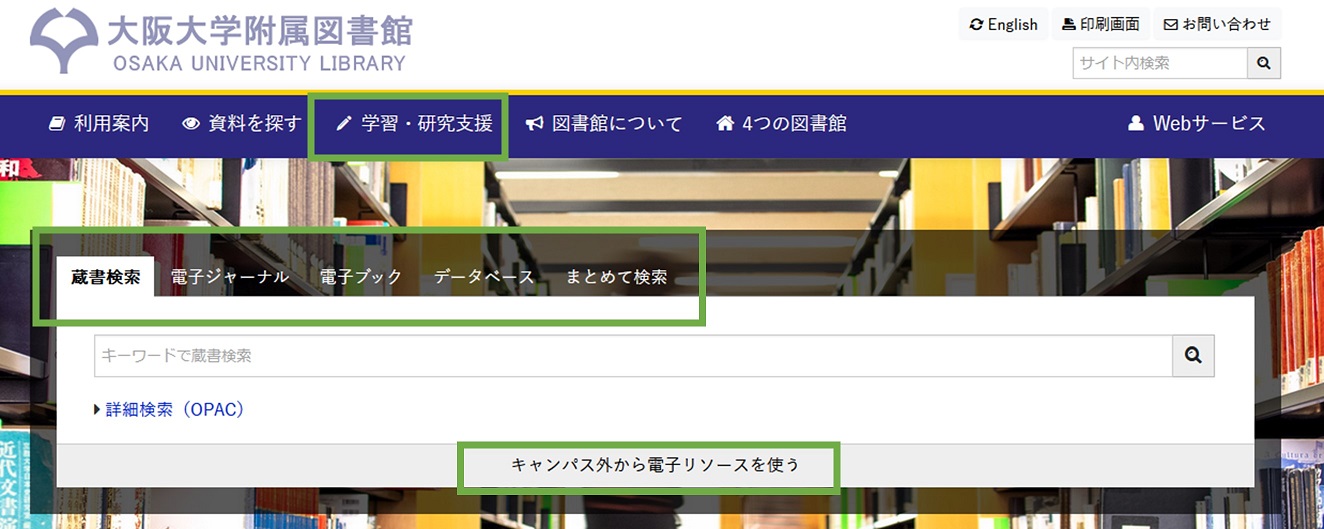

データベース

大阪大学で契約しているデータベースは、附属図書館ウェブサイトトップページの「データベース」から利用できます。

キャンパス外から利用できるデータベースもあります。検索窓下の「キャンパス外から電子リソースを使う」から、大阪大学個人IDでログインして接続してください。

まとめて検索 大阪大学Discovery Service

クイックサーチの「まとめて検索」から、大阪大学蔵書検索(OPAC)や契約データベース等をまとめて検索できます。

媒体、言語、大阪大学での利用可否を問わず、広く学術文献を検索できます。

ただし、大阪大学で契約している全てのデータベースが検索対象であるわけではありません。

また、各データベース固有の機能(引用検索やシソーラス検索など)は無効になります。

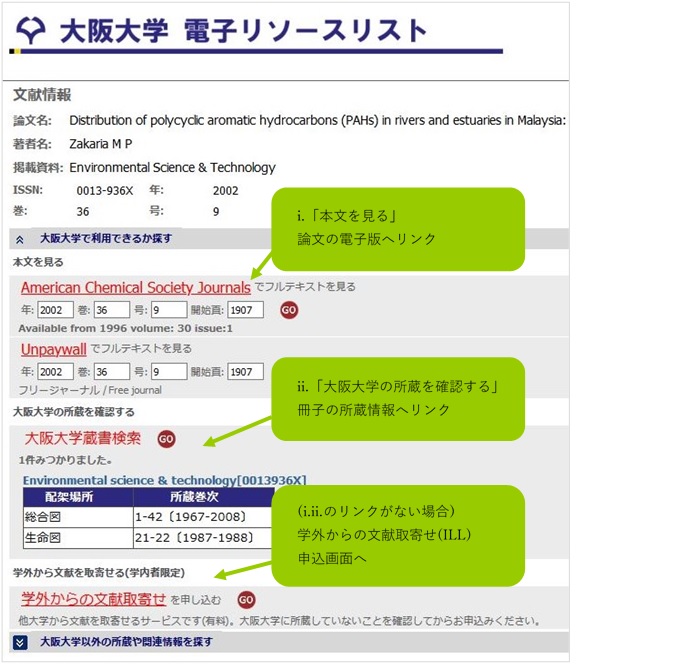

Osaka U アイコン

データベースの検索結果画面などに表示されます。ワンクリックで、入手手段の候補を一度に確認することができます。Osaka Uアイコン をクリックすると、下記のようなナビゲーション画面が開きます。

をクリックすると、下記のようなナビゲーション画面が開きます。

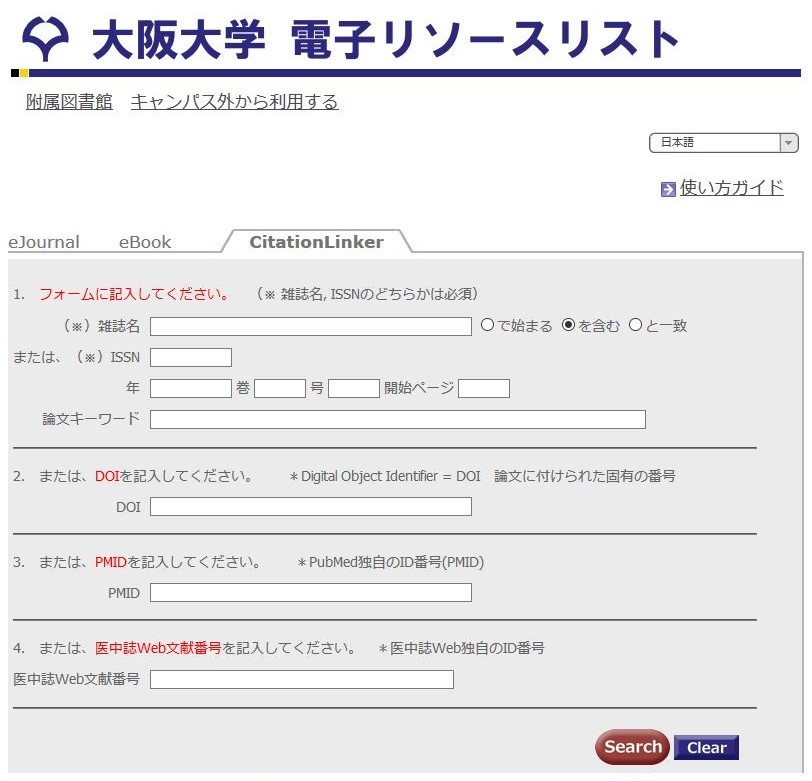

DOI Digital Object Identifier

インターネット上で個別の論文を同定するために付けられた番号です(例10.1111/1467-9280.00489)。

CitationLinkerでは、DOIで検索して、大阪大学での利用可否を確認することができます。

附属図書館Webサイト>「電子ジャーナル」>「詳細検索(電子リソースリスト)」>「CitationLinker」タブ

※PubMed ID(PMID)、医中誌Web文献番号でも、CitationLinkerで同じように検索・確認できます。

文献管理ツール

データベースで検索した資料は文献管理ツールなどを使って整理しておくと、論文を書く際などに便利です。

文献の情報をストックするだけでなく、Microsoft Word ファイルなどへ、引用・参考文献リストを挿入する機能を持つツールもあります。よく使われるものを、附属図書館Webサイト「文献管理ツール」のページでご紹介しています。

大学図書館ネットワークで研究活動をサポート

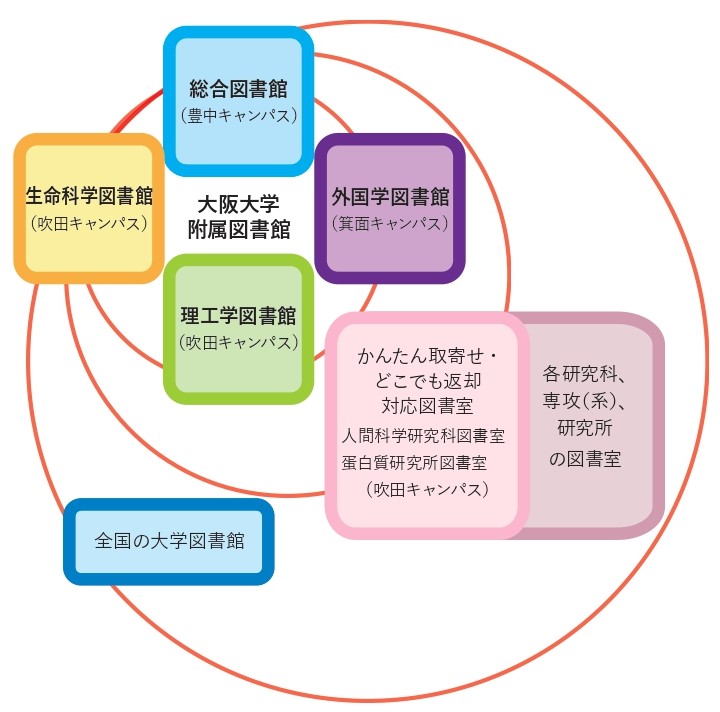

大阪大学の4図書館と各図書室

- 磁気ストライプ付きの学生証で入館・貸出ができます。

磁気ストライプ付きの学生証は、4つの図書館(総合図書館、生命科学図書館、理工学図書館、外国学図書館)と2つの図書室(「かんたん取寄せ・どこでも返却」対応図書室=人間科学研究科図書室、蛋白質研究所図書室)で共通して使えます。ただし、利用規則(貸出冊数や期間など)は、図書館(室)により異なります。 - 6つの図書館(室)で借りた図書は、この中のどの図書館(室)でも返却ができます。

大阪大学蔵書検索(OPAC)を通じて近くの図書館(室)に図書を取り寄せ、借りることもできます(「かんたん取寄せ・どこでも返却」)。ただし、雑誌は「かんたん取寄せ・どこでも返却」サービス対象外です。 - 他キャンパスから近くの図書館へ、図書や文献複写の取り寄せができます。

6つの図書館(室)以外で所蔵している資料でも、カウンターまたはWebサービスで取り寄せの申込みができます(お申込みいただいても、所蔵先の事情により利用できない場合があります。予めご了承ください)。

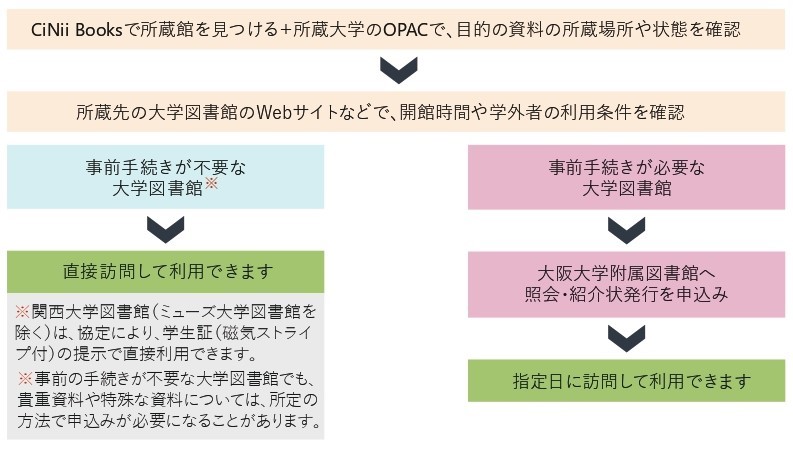

全国の大学図書館を活用

- 他大学の図書館から文献複写物や図書の取り寄せができます。

取り寄せた図書は、館内のみでの利用となる場合があります。 - 他大学の図書館を訪問利用することができます。

事前に大阪大学附属図書館を通しての照会や紹介状発行が必要な場合があります。

訪問希望日の3 日前(土日祝を除いた日数)までにカウンターにご相談ください。

利用したい資料が貴重資料の場合、手続きに時間がかかることが多いです。

なるべく早く(約2週間前までに)ご相談ください。 - 貸出・予約状況照会(貸出期間の延長もできます)

- 文献複写・現物貸借申込み※

- 文献複写・現物貸借申込み状況照会

- 利用者情報編集(メールアドレス変更など)

- 施設予約(研究個室、グループ学習室など)

- 相談・調査・訪問利用に関すること

総合図書館

生命科学図書館

理工学図書館

外国学図書館 - 電子ジャーナル・電子ブック・データベースの利用に関すること

附属図書館Webサイト上部 >「お問い合わせ」のフォームから受け付けています。

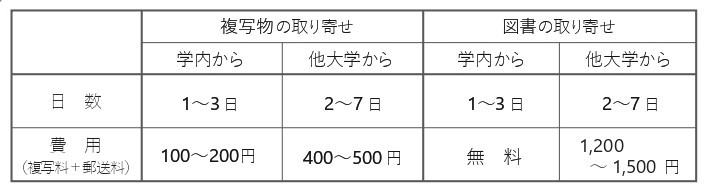

取り寄せの所要日数と費用の目安

取り寄せの申込受付と引渡しの窓口時間は、平日9:00-17:00です。

申込みはWebサービスでも受け付けます。⇒Webサービス

図書館をさらに使いこなす

Webサービス

附属図書館WebサイトトップページのWebサービスから、次の手続きができます。

※指導教員の許可を得てWebサービスで公費(運営費交付金)を使うことができます。

初めて使う場合、受け取りを希望する図書館のカウンターでの登録が必要です(平日9:00~17:00)。

大阪大学機関リポジトリ OUKA おうか

附属図書館Webサイト 「資料を探す」>「大阪大学学術情報庫OUKA」

大阪大学の教育研究活動から生み出される論文などの学術成果を電子的に保管・公開するサービスです。大阪大学の大学院生(博士後期課程)であれば、OUKAで研究成果を広く世界に公開することができます。ぜひ積極的にご利用ください。なお、2013年4月以降に学位授与された方の博士学位論文についても、原則OUKAで公開されています。

レファレンス・サービス(参考調査)

レファレンス・スタッフが随時、相談・調査に応じています(平日9:00 ~ 17:00)。研究・学習に必要な文献や情報に関することを、ご相談いただけます。お気軽に各図書館のカウンターまでお越しください。メールでも受け付けます。また、総合図書館と生命科学図書館では、オンライン調査相談も受け付けます。

お問い合わせ

関連リンク

- 講習会・ガイダンス

- 講習会・ガイダンスの教材

開催予定の講習会・ガイダンスのご案内です。

図書館で作成したe-learning教材や、過去に実施した講習会・ガイダンスの教材を掲載しています。