学術情報のオープンアクセスに関する図書館の取り組みや支援の紹介

みなさんは、「オープンアクセス(OA)」という言葉を耳にしたことがありますか?

オープンアクセスとは、学術情報をインターネット上で公開し、誰でも無料で閲覧できるようにする仕組みを指します。 本記事では、オープンアクセスの基本的な概要、最新の動向、そして大阪大学における取り組みについて、分かりやすくご紹介します。

オープンアクセスとは?

近年、学術雑誌の購読料が高騰し続けていることをご存知でしょうか? 大阪大学でも、購読雑誌の数を減らさざるを得ない状況が生じています。 これにより、研究者でさえ最新の研究成果にアクセスすることが難しくなるケースが増えています。 このような状況では、せっかくの貴重な研究成果が広く社会に届かず、社会全体の発展が妨げられる可能性があります。 そこで注目されているのが「オープンアクセス」という考え方です。

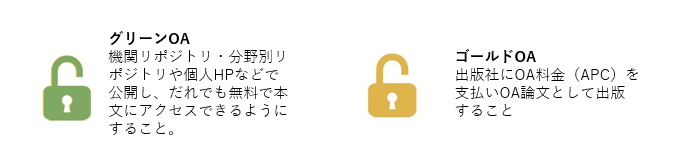

オープンアクセスには、大きく分けて次の2つの方法があります。

グリーンオープンアクセス(グリーンOA): 研究者が自分の所属機関のリポジトリ等に論文を登録し、自由にアクセスできるようにする方法です。

ゴールドオープンアクセス(ゴールドOA): 著者が出版社にオープンアクセス出版料(APC)を支払うことで、論文が誰でも無料で読めるようになります。

オープンアクセスは、研究者自身にも多くのメリットをもたらします。 例えば、論文が広く読まれることで引用数が増え、研究者としての評価向上につながる可能性があります。 さらに、企業や市民が最新の研究成果を容易に得られるようになることで、新しい技術開発やイノベーション、効果的な政策立案が進むことも期待されています。 また、発展途上国の研究者にとっても、最新の論文にアクセスできることは研究活動を促進する大きな助けとなるでしょう。

オープンアクセスの最新動向

最近のオープンアクセスに関する注目のトピックとして、「転換契約」と「即時オープンアクセス義務化」をご紹介します。

また、オープンアクセスの未来を展望する動きとして、「オープンサイエンス」や「データ共有」の取り組みも注目されています。例えば、論文だけでなく研究データやソフトウェアコードを含めた包括的な公開が進められることで、学術界における透明性と再現性が飛躍的に向上する可能性があります。これからの動向もぜひチェックしてみてください。

転換契約

転換契約とは、論文の閲覧のために大学が出版社に対して支払う費用を、オープンアクセス出版料(APC)に転換させ、論文のオープンアクセス化を目指す契約のことを指します。日本国内でも、この動きが注目されており、大阪大学を含む大学・研究機関では、主要な出版社との間で転換契約を締結し始めています。転換契約により、研究者は自身の論文をオープンアクセス化する際に、以前より少ない費用負担、あるいは全く費用負担なしで済む場合が増えています。

即時オープンアクセス義務化

即時オープンアクセス義務化は、内閣の統合イノベーション戦略推進会議によって策定された「学術論文等の即時オープンアクセスの実現に向けた基本方針」に基づいて、公的資金のうち2025年度から新たに公募を行う即時オープンアクセスの対象となる競争的研究費を受給する者(法人を含む)に対し、該当する競争的研究費による学術論文及び根拠データの学術雑誌への掲載後、即時に機関リポジトリ等の情報基盤への掲載を義務づけるものです。この方針の狙いは、税金で賄われた研究成果を広く社会に還元し、研究の透明性と信頼性を高めることにあります。この義務化によって、日本の研究者が世界的なオープンアクセスの潮流にさらに積極的に参加することが期待されています。

大阪大学におけるオープンアクセス出版の支援

大阪大学においても、オープンアクセス推進のための様々な取り組みが実施されています。ここでは、本学における主要なオープンアクセスの取り組みをいくつかご紹介します。

転換契約及び購読状況によるオープンアクセス出版料(APC)の免除・割引

大阪大学では、2019年12月に本学初となる転換契約(Read & Publish モデル)をCambridge University Pressとの間で締結しました。以降、Springer Nature(2023年1月導入)、 Wiley(2024年1月導入)、Elsevier(2024年4月導入)など、出版社との転換契約の実績は着実に増加しています。

転換契約の対象となる学術雑誌に本学の研究者が投稿する場合、オープンアクセス出版料(APC)の一部または全額の免除を受けることができます。本学が現在締結している転換契約や免除が適用される条件など、詳しくは「APC(オープンアクセス出版料)の免除・割引」のページをご参照ください。

また、出版社と転換契約を結んでいない場合でも、本学の購読状況に応じてオープンアクセス出版料(APC)の割引等の優遇を受けられることがあります。こちらも同じく「APC(オープンアクセス出版料)の免除・割引」のページで確認することができます。

オープンアクセス出版料(APC)の免除・割引等の支援

本学で受けられるオープンアクセス出版の支援は、転換契約や購読状況によるオープンアクセス出版料(APC)の免除・割引だけではありません。研究成果の国際的発信力の向上と本学の研究力の強化のため、本学の研究者等が英語論文を国際ジャーナル上でオープンアクセス出版することを支援する制度が存在しています。支援の対象となるには各種の基準を満たす必要があります。詳しくはマイハンダイ内の「英語論文の投稿支援 / Publication Support for English Research Papers」(学内限定)をご参照ください。

なお、オープンアクセス出版の支援を受けた論文は出版社のジャーナルサイトで公開されるだけでなく、後述する本学の機関リポジトリ 大阪大学学術情報庫OUKAでも積極的に公開されています。

SCOAP3への参加

SCOAP3(Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics)は、高エネルギー物理学分野(High Energy Physics: HEP)の査読付きジャーナル論文のオープンアクセス化の実現を目的とした、国際連携プロジェクトです。従来の購読料をオープンアクセス出版料(APC)に振り替えることで、対象雑誌(SCOAP3 Journals, 2025-2027)のHEP分野論文を著者の費用負担なしでオープンアクセス出版することができます。世界の研究者及び図書館コミュニティが主体となって推進しており、大阪大学もSCOAP3の取り組みに継続的に参加しています。

S2O(Subscribe to Open)モデルによる購読

大阪大学で購読している電子ジャーナルの中には、S2O(Subscribe to Open)と呼ばれる形態で出版されている雑誌があります。S2O(Subscribe to Open)は定期購読料の収益によって雑誌のオープンアクセス化を目指すもので、目標を達成するのに十分な数の機関が購読に合意した場合に雑誌がオープンアクセス化され、著者はオープンアクセス出版料(APC)負担なしで論文のオープンアクセス出版が可能となります。目標に達しなかった場合は購読機関のみがアクセス可能なクローズドアクセスの形態になります。この購読モデルは2019年にAnnual Reviewsという非営利学術出版社によって創始され、近年増加しています。

大阪大学学術情報庫OUKA

大阪大学学術情報庫OUKA (以下、OUKA)は大阪大学の機関リポジトリです。「大阪大学オープンアクセス方針」に基づき、本学の研究者及び本学の研究者を構成員とする団体の研究成果を公開することで、グリーンOAを支援しています。

OUKAで公開しているコンテンツは多岐にわたります。査読つきの学術雑誌に掲載された論文も多数公開しているほか、博士論文、学内紀要、研究データ、貴重書などの多様なコンテンツを収録し、誰もが自由にアクセスすることができます。

また、OUKAの特徴の一つとして、国内でも珍しい「リポジトリ登録支援システム」を導入しており、研究成果の登録申請が効率的に行えるという点が挙げられます。本学の研究者がログインすると、研究者データベース researchmapから取得された論文情報の一覧が表示され、各論文について本文ファイル・論文付属データファイルのアップロードや、出版社の著作権ポリシーの確認ができるようになっています。

下記では、OUKAに収録されているコンテンツから何点かピックアップしてご紹介します。

『阪大生のためのアカデミック・ライティング入門』(教材)

アカデミック・ライティングとはその名の通り学術的な文章を書くこと、そしてその技術のことです。

大学では、期末レポートや卒業論文など学術的文章を書く機会がたくさんあります。しかし、「字数が足りない」「何を書いたらいいかわからない」……など文章を書くことに苦手意識がある方も多いのではないでしょうか。そんな時に頼りにしてほしいのがOUKAのこのコンテンツ。情報の調べ方、効率的に文献を読むコツ、論文の基礎となる骨組みの組み立て方、なぜコピペをしてはいけないのか、などレポートを書くときに役立つ情報が盛りだくさん。初めてレポートを書くときに必携の大人気マニュアルです。

ちなみに、「阪大生のためのアカデミック・ライティング入門」は2010年6月より大阪大学附属図書館で開催していた「レポートの書き方講座」のテキストが基になっています。

OUKAへのリンク

全学教育推進機構 『阪大生のためのアカデミック・ライティング入門』 第4版(2023)

『Variability in non-tumor areas of colorectal cancer patients as revealed by endoscopic intestinal step biopsies』(学術雑誌論文)

OUKAではなんと学術雑誌に掲載された論文も読むことができます。しかも、本来購読料を払わなければ読めない学術論文もOUKAでなら見つかるかもしれないのです。これはグリーンOAという取組みで、著者の意思によって無料で全文公開されています。学術雑誌論文は雑誌の出版社が著作権を持っている場合が多く、販売されているそのままの形では公開できないことがほとんど。しかし、出版社が提示する条件やルールを守ればインターネットでの公開を認められています。

ここでは、米国科学誌「Molecular Cancer」に掲載された論文をご紹介します。大腸は右側と左側で遺伝子発現が全く異なることを発見したという医学系研究科の研究グループによる論文です。

このようにオープンアクセスによって最先端の研究成果に世界中の誰もがアクセスし、研究活動を促進できるよう取組みを続けていきます。

OUKAへのリンク

Ikuta, S., Saito, Y., Takata, S. et al. Variability in non-tumor areas of colorectal cancer patients as revealed by endoscopic intestinal step biopsies. Mol Cancer 23, 249 (2024).https://doi.org/10.1186/s12943-024-02159-9

『日本における子どもの絵本の歴史 : 千年にわたる日本の絵本の歴史 絵巻物から現代の絵本まで

その1.平安時代から江戸時代まで』(紀要論文)

紀要とは、教員や学生の研究発表の場として、大学や研究科が定期的に刊行する論文集や機関誌のことを指します。紀要の主な内容は論文ですが、それだけではなく研究ノート、翻訳、書評、教職員や大学院生の活動状況に至るまで様々な学術成果が掲載されています。OUKAでは紀要も積極的に公開しており、現在公開中のコンテンツ約93,000件のうち、紀要は約28,100件と全体の約3割を占めています(2025年1月現在)。

その中で、絵本についての文学研究科(現・人文学研究科)の紀要論文をご紹介します。現代では、絵本は主に子どもをメインターゲットとしていますが、日本最古の絵本が書かれた時も「絵本=子ども向け」の法則は成り立っていたのでしょうか。この論文では、1000年前の平安時代までさかのぼり、絵本がどのような歴史を辿ってきたのかを分析しています。

各研究科の多様な知見に気軽にアクセスできる紀要の魅力にぜひ触れてみてください。

OUKAへのリンク

正置友子 「日本における子どもの絵本の歴史 : 千年にわたる日本の絵本の歴史 絵巻物から現代の絵本まで その1.平安時代から江戸時代まで」『メタフュシカ』 44, 81-98(2013)

『華すまひ』(貴重書)

大阪大学附属図書館では、国内図書は元禄以前(~1703年)、外国図書は1820年以前に印刷又は書写されたもの、そのほか特に希少価値、資料的価値、芸術的価値があると認められるものを「貴重書」として指定しています。OUKAでも大阪大学で所蔵している様々な貴重書を公開しています。

ここでは、東洲斎写楽や喜多川歌麿を世に送り出した江戸の出版業者、蔦屋重三郎のデビュー作「華すまひ(一目千本)」をご紹介します。1774年に刊行されたこの本には、百合や菊、水仙、ぼたんなど四季折々の花が描かれています。しかし、これは単なる花が描かれた本ではありません。よく見るとそれぞれの花に実在する遊女の名前が割り当てられています。「華すまひ(一目千本)」は遊女を生け花に見立てた上で、二名一対で相撲の取組になぞらえて紹介した吉原の遊女の評判記なのです。

蔦屋重三郎は今年(2025年)のNHK大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」の主人公。大注目のこの機会に、普段なかなか目にすることはできない貴重書をOUKAでぜひご覧ください。

OUKAへのリンク

作: 紅塵陌人, 画: 北尾重政 『華すまひ(一目千本)』 安永三年(1774)